ヒューライツ議員団だより / 県議会2月定例会 /人権施策、地域振興、県予算など県行政を質す

エキスパートが斬る / 今だからこそ考えたい生成AI利用のリスクと注意点

一般社団法人奈良県中小企業診断士会 中小企業診断士 野村陽子

機関紙ハローデジタル化のお知らせ / 奈良県からのお知らせ

銀ちゃんのありのまま自分のまま 第45席

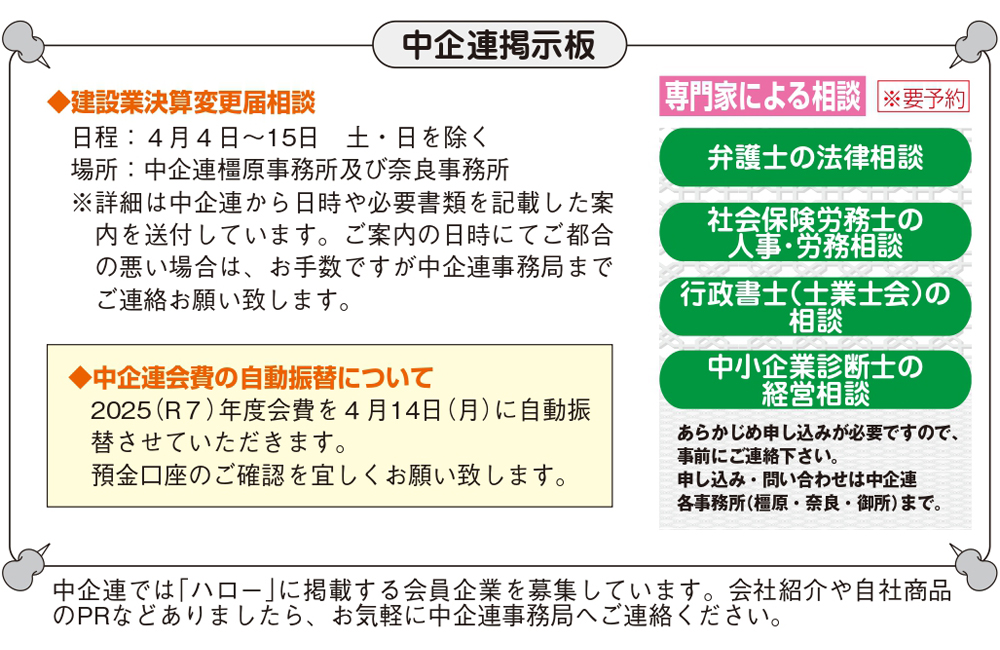

中企連掲示板

人権施策、地域振興、県予算など県行政を質す

ヒューライツ議員団 / 県議会2月定例会

2月定例議会は2月25日から3月25日まで開催され、ヒューライツ議員団所属の県議会議員が、県政の重要課題について県政を質しました。

質問要旨は以下の通りです。

ヘイト規制条例、薬事研究センター、地域振興等

川口 信議員 (自由民主党・無所属の会)

2 ヘイトスピーチを規制する条例についてヘイトスピーチを規制する条例を制定することは、県としてヘイトスピーチは許さないという姿勢を示すためにも必要だと考えるが、知事の考えを伺いたい。

3 企業誘致をはじめとする本県の地域振興について

(1)令和6年度に見直しを行った企業立地促進補助金の成果はどうか。また、令和7年度以降の支援の方向性をどう考えて いるのか。

(2)御所IC工業団地における第1期の応募はなかったと聞いているが、第1期の企業募集を今後どのようにしていくのか。 また、第2期エリアの整備状況やこれからの進め方を伺いたい。

(3)改正された「農業振興地域の整備に関する法律」の施行が 迫る中、市町村とともにどのように準備を進め、どのように対応していくのか。

4 土木一式工事発注基準の見直しについて 建設資材等の高騰が続く中、発注基準の金額の見直しが必要だと考えるが、現時点の検討状況について伺いたい。

令和7年度予算、南部東部振興について

山本 進章議員 (自由民主党・無所属の会)

(1)今後の奈良県の発展に向けて、今回提案されている令和7年度予算案に込められた知事の思いをあらためて伺いたい。

(2)奈良県と韓国・忠清南道の音楽交流事業については、賛否も含め、県内だけでなく全国的にも注目を集めたが、今回あらためて提案された事業について、12月に提出された事業内容から変更した点とその経緯を伺いたい。

2 南部・東部地域の振興について 南部・東部地域の更なる振興に向けて、今後、県はどのような取組を展開しようと考えているのか。

3 五條県有地における南部中核拠点整備について

(1)奈良県災害応急対策基本構想案を踏まえた南部中核拠点整備基本計画の中間報告が示されたが、県の防災力強化に向け て、南部中核拠点の整備に今後どのように取り組んでいくのか。

(2)消防学校の移転場所を五條県有地に決定した理由と、今後の整備の進め方について伺いたい。

4 医大周辺のまちづくりについて

(1)新駅を含む医大周辺のまちづくりについて、現在の状況と今後の進め方について伺いたい。

(2)新駅と隣接し利用者の利便性向上が期待される医大附属病院の医療機能充実に向け、今後、新外来棟の整備をどのように進めていくのか。

5 脱炭素社会の実現について新たに「奈良県脱炭素戦略」を策定されるが、脱炭素社会の実現に向けてどのように取り組んでいくのか。

6 ふるさと納税について ふるさと納税の寄附受入額が、県・市町村を合わせて全国最下位となったことについて、その原因をどのように考えて いるのか。また、県としてどのように対策していくのか。

7 「東海南海連絡道」について南海トラフ大地震の発生が危惧される中、紀伊半島中央部を横断する「東海南海連絡道」は、本県南和地域をはじめ、 紀伊半島地域の交通条件を飛躍的に改善するものと考えるが、その実現に向けて、今後、県はどのように取り組むのか。

8 性暴力被害者への支援について性犯罪・性暴力被害者に対して、県はこれまでどのような支援を行ってきたのか、また、今後どのように取り組んでいくのか。

道路整備、医療・教育について

小林 誠議員 (日本維新の会)

(1)国道168号香芝王寺道路の拡幅事業に伴う香芝市所有の歩道橋架け替えは、これまでどのような経緯があったのか伺いたい。

(2)香芝市所有の歩道橋架け替えにかかる費用負担について、 奈良県が提示した委託契約に不備があり、法令上明らかに問 題のある要求をしているのか、他の事例も含めた上で考え方を伺いたい。

2 世界遺産である法隆寺門前の県道整備について 日本で初めて世界文化遺産に登録された「法隆寺地域の仏教建造物」への主要アクセス道路である県道法隆寺線の法隆寺門前のバリアフリー化について、県としてどのように進めていくのか。また、観光振興に資する整備について、地元斑鳩町の要望をどのように受け止め、事業に反映していくのか、 具体的な方針について伺いたい。

3 新西和医療センターがめざす姿について今回の再整備を契機として、新西和医療センターがめざす 姿をどのように考えているのか。併せて、今回の再整備における損益分岐点設定の考え方および建築費を抑える対応策について、現時点での考えを伺いたい。

4 サステナブルな水田営農の推進について 水稲の栽培においては、農業機械等への投資が大きくなる ことから、小規模農家は経営的に赤字になる場合が多い状況であり、経営主の交代時や機械更新の必要が出てきた場合などに栽培が中止され、耕作放棄地が増加する恐れがあるが、サステナブルな水田営農の推進に向け、どのような対策を講じるのか伺いたい。

5 生徒指導の現状と課題について高校生がさまざまな理由で中途退学に至っている現状を踏まえ、生徒指導の現状と課題について、どのように認識しておられるのか伺いたい。

6 県立高等学校における連続性のある多様で柔軟な学びの場の整備について

【要望】

近鉄奈良駅周辺整備、文化振興、自転車ヘルメット着用指導

中川 崇議員 (日本維新の会)

2 近鉄奈良駅周辺の再整備について近鉄奈良駅周辺をめぐっては、生活者の観点だけでなく多数の観光客を迎えるという観点からも、バリアフリー化や交通の円滑化が必要と考えているが、再整備について地元協議の状況や今後の見通しを伺いたい。

3 天然記念物「奈良のシカ」の保護管理について奈良のシカ保護管理計画検討委員会において、今年度末を 目途として鹿苑のあり方等を検討されてきたと認識している が、現在の検討状況と今後の見通しについて伺いたい。

4 市街化調整区域における土地利用規制の緩和について 人口減少や高齢化社会など社会情勢の変化に対応した都市計画を推進すべく、市街化調整区域における土地利用規制の見直しについて検討していると聞いているが、現在の検討状況と今後の見通しについて伺いたい。

5 子どもたちに寄り添うための教員の負担軽減策について県では教員の負担軽減を図るため、小・中学校への教員業務支援員の配置等の取組を進めているところであるが、より効果的に取組を推進するため、教員の負担軽減について効果検証をすることが重要であると考えるがどうか。

6 自転車事故による頭部障害や死亡を防ぐためのヘルメット着用指導について県民の自転車事故による頭部障害や死亡を防ぐため、まずはヘルメット着用率の低い高校生に対し、自転車通学をする際のヘルメット着用指導を徹底することが重要であると考えるが、現状と今後の取組について伺いたい。

7 総合医療センター移転時の西ノ京駅周辺の地元要望事項への対応について

【要望】

8 知事による情報発信や政策議論のあり方について

【要望】

災害、ごみ、インバウンド対策について

伊藤 將也議員 (自由民主党・無所属の会)

(1)奈良県では、災害発生時にどのように情報を集め、県内市町村と連携し、県民に寄り添った正確な情報発信をしようとしているのか。

(2)避難所の環境改善に向けて、県ではどのように取り組み、 市町村への支援を進めようとしているのか。

2 観光地におけるごみ問題について奈良市中心部など、多くの人が訪れる場所や観光地において、ごみが放置されている状況にあるが、県ではこの状況をどのように捉えているのか。また、奈良公園バスターミナルに県が設置した「スマートごみ箱」の実証実験結果と、それを踏まえた今後の方針について伺いたい。

3 インバウンド誘客の取組について海外から日本を訪れる観光客が増える中で、台湾はプロモーション先として重要と考えているが、今後、更に台湾からのインバウンドを伸ばし、互いの交流を深めるための県の誘 客戦略や今後の方向性を伺いたい。

4 県立高等学校のインクルーシブ入試についてインクルーシブ入試の実施に向けて、どのように準備を進めているのか。また、合格者の決定後、各学校での生徒の受け入れ体制の準備をどのように検討しているのか伺いたい。

韓国との交流、県立高校の空調、国民スポーツ大会

阪口 保議員 (無所属)

2 生駒市辻町インターチェンジについて辻町インターチェンジの工事着手時期と供用の目標について伺いたい。

3 県立高等学校体育館への空調設備の設置について 県立高等学校の体育館は、授業や部活動に使用し、また、 地域の避難所にも指定されている。しかし、近年の夏場の気温上昇により、熱中症のリスクが増大しており、早急な空調設備の設置が必要となっている。熱中症対策として、早急に 県立高等学校の体育館へ空調設備を設置するためには、多額の予算が必要となるが、知事の所見を伺いたい。

4 国民スポーツ大会開催のあり方について

(1)大会の開催は、施設整備や準備、運営に伴う人的負担、財政負担が大きいため、既存施設の有効活用や大会運営の効率化等を図るべきと考えるがどうか。

(2)過去の大会において、開催自治体が天皇杯、皇后杯を獲得することを目指す取組をしている。そのために、他の都道府県から選手を連れてくるような事例があり、このようなことは、真のスポーツの発展に繋がらないと考える。本県開催の国民スポーツ大会がどのような効果をもたらすのか、知事の所見を伺いたい。

今だからこそ考えたい、生成AI利用のリスクと注意点

奈良県中小企業診断士会 中小企業診断士

野村 陽子

昨今、急速に活用が広がっている生成AI。ビジネス文書の作成や要約、海外記事の翻訳、音声からの議事録文字起こし、画像生成…と業務でも利用されている方は多いのではないでしょうか。

特定の業務の効率化や質の向上など多くのメリットが期待できる一方で、注意すべきリスクも存在します。

1つ目のリスクは情報漏洩リスクです。生成AIに機密情報や個人情報を入力することで、これらの情報がAIの学習データ(AIの機能・精度を向上させるためのデータ)として利用されたり、第三者に漏洩したりする可能性があります。対策としては、セキュリティが保たれているか不明な生成AIを利用する際は入力する情報を慎重に選択し、機密情報や個人情報の入力を避けることが重要です。従業員へは「業務上で扱う情報は無料の生成AIサービスには入力しない」等のルールを作成し教育することで、セキュリティ意識の向上を促すことも不可欠です。また、生成AIサービスを選定する際は利用規約やプライバシーポリシーを確認し、情報管理に関する条項を理解すること、セキュリティ対策が強固なサービスを選定することも有効です。参考までにですが、メールやカレンダー共有・ファイル共有などの機能を備えた「Google Workspace」は、今年1月にAI機能が標準装備となりました。このAI機能はプライバシーや安全性が確保された環境にデータが保存され、また入力した情報がAIの学習目的で利用されることはないと利用規約上謳われています。

2つ目のリスクは、著作権侵害リスクです。生成AIが生成したコンテンツが既存の著作物と類似または同一である場合、著作権侵害となる可能性があります。対策としては、生成AIが生成したコンテンツを利用する前に、著作権侵害の可能性がないか確認することが重要です。また、商用利用可能な生成AIサービスを選定し、適切な利用を心がけることも大切です。生成されたコンテンツに関する利用規約等をよく確認することも忘れてはなりません。

3つ目のリスクは、不正確な情報の拡散リスクです。たびたび、生成AIでつくられた画像や動画による「フェイクニュース」が話題になりますが、生成AIは必ずしも正確な情報を生成するとは限らず、誤った情報や偏った情報が生成される可能性もあります。生成した情報をそのまま顧客や取引先に提供してしまうと信用を失ってしまいます。対策としては、生成AIが生成した情報をそのまま鵜呑みにせず、必ず内容を確認すること(ファクトチェック)が重要です。複数の情報源を参照し、情報の正確性を検証することも有効です。

これらのリスクを十分に理解し適切な対策を講じることで、生成AIを安全に活用することができます。今年は特に生成AIサービス間の競争が激化し、機能が向上していくことも予想されます。ぜひ基本的な注意点を踏まえながら、どんどん活用していただければと思います。

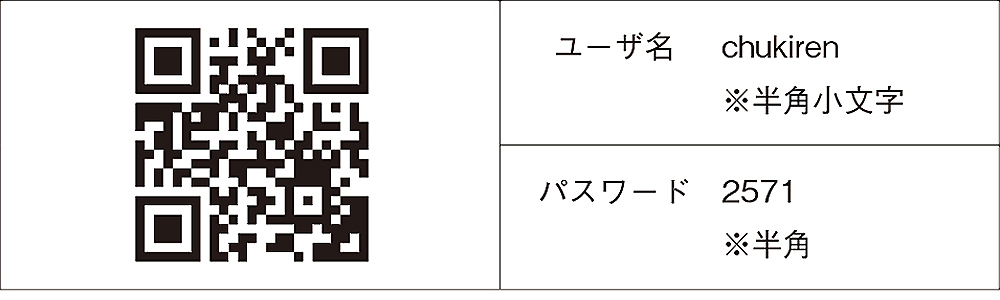

機関紙ハローデジタル化のお知らせ

これまで機関紙ハローを紙媒体で郵送しておりましたが、近年のデジタル化推進の流れや自然環境へ配慮した取り組みの一環として、紙媒体での郵送を廃止しハローの紙面をデジタル版へ移行することとなりました。

閲覧方法はスマートフォンからご登録していただくこととなります。

詳細につきましては下記に記載しておりますのでご参照ください。

今後も会員の皆様へ有益な情報を発信できるよう鋭意努めてまいりますのでデジタル化移行へのご理解とご協力のほどをお願い申し上げます。

□移行開始日時 2025年4月10日 (木) 4 月号よりデジタル版掲載

※2025年6月号までは登録の有無に関わらず、 全会員へ紙媒体でも発送いたします。

□掲載更新日 毎月10日に更新。 ※更新日が土日祝日の場合はその前日の更新となります。

■更新の通知 更新の通知はおこなっておりませんので毎月10日に各位でご確認ください。

■閲覧方法 下記QRコードからホームページへアクセスしホーム画面への登録をお願いします。

※閲覧にはパケット通信料が発生しますのであらかじめご了承ください。

※QRコード ® は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

映画『35年目のラブレター』

毎月、このコラムを書いている。私は文字を書ける。そして、読者の皆様は文字を読める。子どもの頃から学校や家で習い、教わったから、読み書きができる。当然のことである。もし自分が「文字を読むことも書くこともできない人間」だとしたら、一体、どのような生活や人生を送っていたであろう。全く、想像もできない。しかし、様々な理由で読み書きができない人は実際に存在する。大正生まれの私の祖母は、家庭の事情もあり学校に行けず、無筆のまま亡くなった。

先日、映画『35年目のラブレター』を観た。奈良市に住む西畑保さん(89歳)と妻の皎子(きょうこ)さん、この夫婦をモデルとした実話に基づいた物語。演じるのは、私の師匠、笑福亭鶴瓶と、原田知世さん。

西畑保さんは戦時中に子ども時代を過ごし、家庭やその他様々な事情で小学校に通えなくなり、字を読むことも書くこともできないまま大人になった。その後、すし職人として働きだしたのであるが、「読み書きができない」ことを理由に職場で幾度となく馬鹿にされたり、いじめを受けた。その結果、職場を何度も変えた。

35歳の時、お見合いで出会った皎子さんと結婚。読み書きができないことを隠したままであった。本当のことを知られると離婚されると思っていたのである。しかし、隠し通すことはできず、ある日、事実を打ち明けることに。離婚を覚悟した西畑さんであったが、妻・皎子さんの「これから一緒に頑張ろうな」の一言で救われる。

定年退職となった64歳、西畑保さんは奈良市立春日中学校夜間学級に通い始める。子どもの頃に行けなかった学校に行きたい。勉強をしたい。字を読めるように、書けるようになりたい。そして、いつの日か「妻にラブレターを渡したい」という想いで。

この映画では夜間中学の存在が大きくクローズアップされている。西畑さんのような年配者だけでなく、若者や外国人も通っている。先生よりも年上の生徒が何人もいる。しかし、教える側と教わる側が、しっかりと向き合っている様子が描かれている。

夜間中学で学ぶ西畑さんがラブレターを書けたのかどうか、それは映画を観てのお楽しみ。

映画の中で、私自身が教わったことがある。「幸」を「辛」と書き間違えたシーンで、次のようなセリフがあった。「『辛』の上に一本書き足すと、『幸』の字になるよ。つらいことも、ちょっとのことで幸せや」。とても勇気づけられる言葉である。

最近、ペンや筆で文章を書くことが少なくなった。気持ちを込めて文字を書く、手紙を書く、ということの大切さも伝えてくれる作品。『35年目のラブレター』。ぜひ、ご覧いただきたい。

■発行 / 奈良県中小企業連合会

〒634-0033 奈良県橿原市城殿町257-1 きれんセンター内

TEL:0744-23-7346

FAX:0744-29-2851

E-mail:chukiren@gmail.com

■発行責任者 / 米川善通